주생활연구소 인사이트

최근 공동주택관리법 개정으로 700세대 이상 공동주택에 층간소음관리위원회를 의무적으로 구성하도록 하면서 공동주택 현장에서는 다양한 의견이 분출되고 있다. 실제로 일부 주택관리사들은 국회 전자청원을 통해 ‘층간소음관리위원회 구성 요건 개선’을 요청했으며 지난 6월 13일 주생활연구소에서 개최한 ‘공동주택 층간소음 해법, 관리제도가 답인가?’ 포럼에서도 현직 관리사무소장들의 열띤 토론이 이어졌다.

주생활연구소가 실시한 ‘층간소음관리위원회 운영 현황조사(2025)’에 따르면 제도 의무화 이전에도 일부 단지에서는 자발적으로 위원회를 구성하고 있었으며 이 중에는 700세대 이하의 단지도 포함돼 있었다. 그러나 구성에 어려움을 겪는 단지도 많았는데 주요 이유는 ‘구성원을 모집하기 어려움’이었다. 흥미로운 점은 700세대 이상 단지에서도 이러한 응답이 높았다는 것이다. 세대 수가 많다고 해서 자연스럽게 참여자 수가 늘어나는 것은 아니라는 점에서 입주민들이 위원회 참여에 부담을 느끼고 있음을 시사한다.

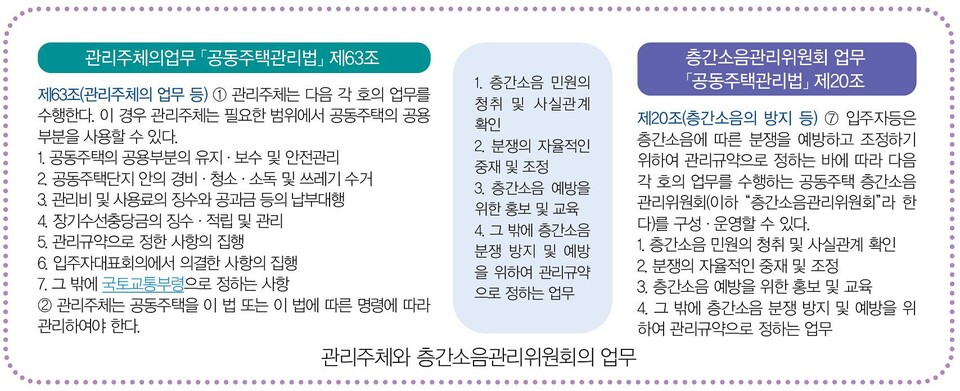

그렇다면 관리주체의 입장은 어떠할까. 층간소음관리위원회가 입주민 자율의 틀에서 구성되지 않는다면 사실상 대부분의 행정지원은 관리주체가 담당하게 된다. 층간소음 예방 안내, 1차 민원 접수 및 응대 등은 과거부터 관리주체의 몫이었다. 그런데 이번 제도 의무화로 인해 위원회 구성원 모집, 회의자료 준비, 회의록 작성 등 위원회 운영을 위한 전반적의 업무까지 관리주체가 도맡게 된 상황이다. 또한 관리주체가 위원으로 포함되도록 하고 있어 구성원 부족 시 입주민 간 중재 역할까지 떠맡아야 할 처지에 놓일 수도 있다.

지금까지의 위원회 운영 실태도 우려스러운 상황이다. 조사 결과에 따르면 위원회 회의나 구성원 대상 교육은 ‘거의 실시하지 않음’으로 나타났고 위원회 운영이 어려운 이유로는 ‘합리적 중재가 어렵다’는 점이 가장 많이 지적됐다. 더 나아가 층간소음 민원 해결에 필요한 요소로는 ‘입주민들의 의식’이 가장 높게 나타난 반면 ‘전문적인 지식’은 낮게 나타났다. 이는 분쟁 해결의 핵심이 논리나 전문성이 아니라 서로를 배려하고 이해하려는 마음에 있다는 점을 잘 보여준다.

그렇다면 입주민도 꺼리고 관리주체의 부담만 가중시키고 합리적인 중재로도 해결하기 어려운 위원회를 ‘의무적으로’ 구성한다고 해서 과연 층간소음 분쟁이 해소될 수 있을까? 분명 층간소음 문제는 사회적 이슈로 부상하고 있고 관련 조정 기관에 민원이 쇄도하고 있는 것은 깊이 공감한다. 그러나 이는 기본적으로 사인 간의 분쟁으로 이를 위원회라는 형식적 기구를 통해 해결하려는 접근은 한계를 가질 수밖에 없다.

제도의 취지를 부정할 수는 없지만 그 실효성을 높이기 위해서는 재검토가 필요해 보인다. 적어도 공동주택관리법 제20조에 명시된 위원회의 업무 중에서 예방 홍보와 1차적 민원 청취, 사실 확인 등은 관리주체의 역할로 하되 분쟁 중재와 조정은 입주민 주도의 자율적 참여로 이뤄지는 것이 바람직할 것이다. 공용 부분의 유지관리와 안전을 최우선으로 담당해야 하는 관리주체에게 공동주택 내 모든 문제의 해결을 전가하는 것은 무리다. 위원회의 실효성 있는 운영을 위해 역할의 경계가 필요한 시점이다.

외부 필진의 글은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.