'공동주택 층간소음' <7> / 표승범 공동주택문화연구소 소장

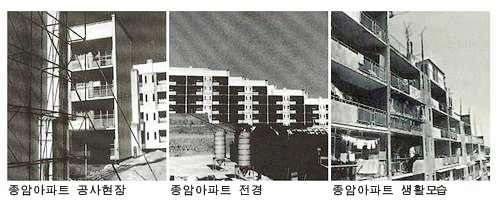

“이렇게 편리한 수세식 화장실이 종암아파트에 있습니다. 정말 현대적인 아파트입니다.”

1958년, 전쟁의 상흔이 채 가시기도 전, 고대 안암동 담벼락을 따라 세워진 최초의 근대식 아파트인 종암아파트 개관식에 참석한 이승만 대통령의 축사다.

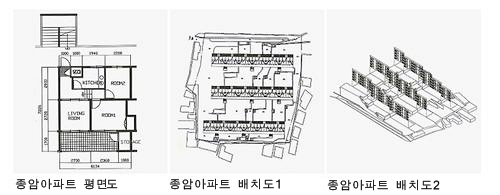

이렇게 시작된 대한민국의 아파트는 1960~70년대 본격적인 근대화의 시기, 수도 서울로 몰려든 전국 각지의 사람들을 수용하기 위한 필수적인 주거문화였다. 일명 시민아파트라고 불리던 당시의 아파트는 겉모양만 아파트였지 내부는 전통주택과 별 차이가 없었다.

70년대 지금의 대학로 낙산공원에 자리했던 대표적인 시민아파트였던 동숭아파트에서 유년기를 보냈던 필자는 누구보다도 아파트문화에 대한 경험이 풍부하다. 5층 높이의 복도식 아파트엔 각 층마다 공동 세면장과 화장실이 있었으며, 화장실은 수세식도 재래식도 아닌 뻥 뚫린 배관으로 연결돼 볼 일을 보고 물을 부어야 씻겨 내려가는 구조였다. 집은 시골집처럼 마루가 있어 아궁이에 연탄을 넣어 난방을 하던 전통주택과 아파트의 묘한 결합이었다.

세대간 사이는 너무나 가까워 대화는 물론 물건을 던져 주고받을 수 있었으며 식사 시간 때면 온 세대가 무엇을 해먹는지 알 수 있었다. 종종 옆집과 앞집을 오가며 반찬을 주고받고 한 여름에는 누구나 현관문을 열고 생활을 했다. 그냥 시골 어딘가의 마을이 그대로 옮겨온 듯한 삶이었다.

당시의 층간소음이란 늦은 밤 술주정하던 아저씨와 그릇이 깨지도록 싸우던 부부싸움 정도로 당시의 생활소음은 누구네 집 무슨 일인지 다 알던 그렇고 그런 일상이었다. 그때는 모두가 이웃사촌이었다.

전국 각지에서 고향을 떠나 서울로 온 사람들은 언젠가 돈을 벌어 다시금 고향으로 부모님을 모시러 내려가거나, 저 아랫동네 마당이 있는 주택으로 이사를 갈 날만을 기다리며 서로가 서로의 삶을 돌봐주던, 모두가 고향 떠나온 타향민이라는 공동체 의식이 있었다.

한강의 기적이라는 경제부흥을 일으키고 대한민국의 위상이 높아지던 1980년대부터 아파트는 더 이상 삶의 터전이 아니었다. 집값만 오르면 언제든 떠나는 떠돌이의 시대이며, 이웃과 함께할 거라곤 하나도 없는 외톨이의 삶이 됐다.

같은 단지 같은 평수에 살아도 누구는 자가, 누구는 전세, 누구는 월세, 이웃은 이제 나와 함께 살아가는 이웃사촌이 아니며, 돈에 따라, 직장에 따라, 학군에 따라, 언제든 떠날 준비가 된 이방인이 됐다. 그런 사람들 간에 공동체 의식이나 이웃사촌이라는 유대감은 자리할 수 없게 됐다. 더 이상 이웃집에서 들려오는 소리는 누군가의 삶의 소리가 아니라 내 생활을 방해하는 불쾌한 소음에 불과하게 됐다.

이웃과 더불어 살기 가장 좋은 주거환경은 담장을 하나 사이에 두고 사는 삶이다. 그 담장이란 까치발을 들고 이웃집을 살필 수 있는 높이여야 한다. 그렇게 적당한 거리감으로 사생활은 보호 받으면서도 이웃에게 무슨 일이 있지는 않은지 살펴볼 수 있는 삶의 형태여야 한다. 바로 지금까지 우리 민족이 살아온 삶의 방식이다.

하지만 아파트에서의 삶은 담장이 아니라 꽉 막힌 벽을 사이에 두고 사는 삶이다. 담장을 사이에 두고 사는 것보다 더 가까이 살면서도 담과 벽은 사람과 사람 사이의 관계를 전혀 다르게 만든다.

오늘날의 공동주택에서 시급한 문제는 이웃과 공유할 수 있는 무엇인가를 찾는 것이다. 또한 이웃에 누가 사는지 아는 것으로부터 공동주택의 문제 해결은 시작돼야 한다.

다음 시간엔 한강의 기적이란 경제발전을 이룩하는데 1등 공신 중 하나였던 토목건설, 그중에 아파트건설과 관련한 재미있는 에피소드로 이야기를 하겠다.